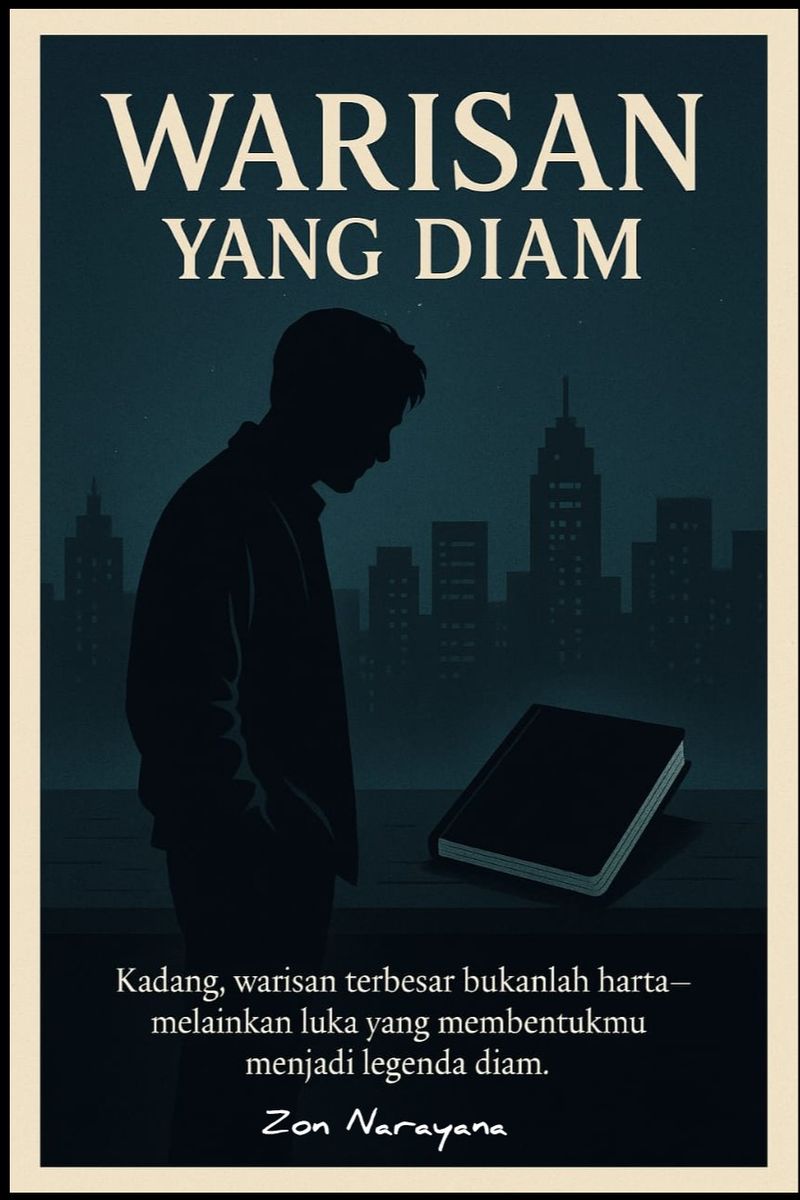

WARISAN YANG DIAM

Tidak semua warisan bersuara. Ada yang tumbuh dalam diam, membentuk legenda tanpa panggung.

Zavian Kenzo Mahardika tak tumbuh dari kemewahan, tapi dari luka. Di usia 20, sebuah warisan misterius mengubah hidupnya selamanya. Bukan hanya harta, tapi juga kebenaran masa lalu yang disembunyikan.

Dari lorong sempit Jakarta hingga gemerlap Tokyo, Zavian membangun FRAKSI—imperium tanpa wajah yang didengar dunia. Ia tidak tampil. Tidak bicara. Tapi setiap langkahnya meninggalkan gema.

Ini bukan kisah tentang kemewahan. Ini tentang kekuatan memilih diam saat dunia menuntut suara.

WARISAN YANG DIAM

BAB 1 - DI ANTARA LENGANG & KEBISINGAN

Jakarta Timur, 06.12 pagi.

Udara masih sedikit basah oleh embun yang enggan menguap. Langit belum sepenuhnya biru, dan aroma roti bakar dari warung ujung gang menyatu dengan bau knalpot motor tua. Di sebuah rumah sederhana seluas lima ratus meter persegi, suara radio tua membisikkan lagu lawas Dewa 19 yang samar-samar.

Di dalam, seorang remaja laki-laki berdiri di depan cermin kecil, merapikan seragam putih-abu yang sedikit kusut.

“Za, kamu tuh udah ganteng, nggak usah ditambah-tambahin pake parfum segala,” suara ibu terdengar dari dapur. Hangat. Meledek. Tapi penuh cinta.

Zavian Kenzo Mahardika tersenyum tipis.

“Namanya juga anak SMA, Bu. Kan harus ada branding,” jawabnya sambil menyemprotkan cologne murah dua kali ke leher.

"Aroma kesuksesan," tambahnya, setengah bercanda.

Ibunya, Jihan Purnamasari, keluar dari dapur membawa dua gelas teh manis dan sepiring telur dadar. Matanya sedikit sembab—tidak banyak tidur semalam, seperti biasa. Tapi tetap memaksa tersenyum.

“Nih, sarapan dulu. Jangan kebanyakan gaya, nanti pingsan di jalan.”

Zavian mengambil piring dan duduk. Rumah mereka memang sederhana, tapi terasa hidup. Dindingnya dihiasi rak buku kayu tua, beberapa poster film Bruce Lee, dan kalender butik ibunya yang sudah beralih fungsi jadi daftar cicilan.

Mereka makan berdua, tenang. Tapi ada sesuatu yang menggantung di udara.

“Bu,” kata Zavian pelan, setelah mengunyah potongan terakhir. “Kalau aku buka bisnis lagi, Ibu bakal marah?”

Jihan meletakkan gelasnya perlahan.

“Bisnis lagi? Bukannya kemarin baru ditegur Wakasek karena jualan sepatu KW di parkiran sekolah?”

“Itu bukan sepatu KW. Itu second ori,” jawab Zavian cepat. “Pasarnya gede, Bu. Anak-anak basket suka model retro. Aku juga mulai coba dropship aksesoris dari Pasar Uler. Margin-nya lumayan.”

Jihan menatap anaknya. Lama.

Tatapannya bukan marah, tapi khawatir. Dalam sekali.

“Kamu itu baru 17 tahun, Za. SMA belum selesai. Ibu cuma pengen kamu fokus. Jangan terlalu keras kepala.”

Suara Jihan sedikit bergetar. “Ibu tahu kamu pintar, kamu bisa lebih dari sekadar jualan di pinggir lapangan…”

Zavian menunduk.

“Ibu, aku nggak pengen kita gini-gini aja terus. Aku capek lihat Ibu kerja dari pagi sampai malam, nahan sakit punggung, narik-narik tas butik berat itu sendiri. Aku pengen bantu.”

Sunyi.

Hanya terdengar suara kipas angin tua yang mengayun malas.

Jihan menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil.

“Ya sudah. Tapi janji. Sekolah tetap nomor satu.”

Zavian mengangguk.

“Janji.”

Pukul 06.45.

Zavian mengunci gerbang rumah kecil mereka, lalu menyalakan motornya. Kawasaki W800 hitam modif bobber mengeluarkan suara rendah yang berat dan tegas. Hadiah ulang tahun dari ibunya. Meski hanya motor, bagi Zavian motor itu seperti perisai—mengantar dia dari satu pertarungan hidup ke pertarungan berikutnya.

Jakarta mulai menggeliat. Truk-truk besar, pengendara yang mengumpat, anak-anak SD berlarian sambil tertawa, dan Zavian melaju di antaranya. Menghindari lubang jalan, menyalip angkot, dan berhenti sebentar di lampu merah dekat SMA Dwipantara.

Dari kejauhan, tampak murid-murid sudah berkumpul. Seragam rapi. Sepatu kinclong. Tertawa-tawa sambil main HP.

Zavian menarik napas.

Hari ini pasti akan panjang. Seperti biasa.

SMA Dwipantara.

Gedung tiga lantai dengan warna abu muda itu berdiri megah di balik pagar hitam tinggi. Sekolah swasta unggulan, tempat di mana anak pejabat dan konglomerat bercampur dengan anak-anak beasiswa yang nyaris tak punya.

Zavian memarkir motornya di ujung parkiran belakang, jauh dari kamera CCTV dan pandangan Satpam. Ia lebih nyaman di pinggiran. Seperti biasa.

“Hei, Kenzo! Wahai pangeran pinggiran!”

Suara khas itu langsung menyapa, disusul lemparan botol air kosong ke arah kepalanya.

Zavian menangkapnya tanpa melihat.

“Lu kira gua Naruto?” katanya datar. “Muncul terus tiap pagi tanpa aba-aba.”

Rian—teman sebangkunya sejak kelas 10—tertawa keras sambil menepuk bahu Zavian.

“Kagak lah. Naruto mah jadi Hokage, lu mah jual sepatu KW. Hahaha!”

Zavian nyengir tipis.

“Dan elu pembeli setia, ingat?”

Sebelum Rian membalas, muncul sosok lain.

Langkah pelan. Wajah dingin. Dasi super rapi. Kacamata mahal. Parfum mencolok. Dialah Arya Dipoatma, anak pemilik developer properti terbesar di Jakarta Selatan. Anak orang kaya yang... terlalu sadar kalau dia kaya.

Arya melirik sepatu Zavian.

“Sepatu lo itu... original nggak sih?”

Zavian tak langsung jawab. Ia hanya menatap balik, tajam dan tenang.

“Original menurut siapa?”

Arya tersenyum kecil, sinis.

“Ya menurut dunia, bro. Kecuali dunia lo beda, ya.”

Rian mencoba menengahi. “Udah, udah... pagi-pagi jangan adu kasta.”

Tapi Zavian tetap berdiri tegak.

“Gue gak hidup buat ngikutin dunia lo, Ar. Gue hidup buat ngubah dunia gue.”

Arya tertawa. “Wah, dalem. Lo ini cocoknya jadi motivator, bukan penjual sepatu.”

Zavian tak membalas. Ia hanya melewati Arya begitu saja, masuk ke lorong sekolah. Tapi dalam hatinya, ada bara yang menyala. Ia sudah biasa diremehkan. Sudah kebal. Tapi bukan berarti dia akan diam.

Di dalam kelas, suasana sudah riuh.

Lagu-lagu TikTok bocor dari headphone. Obrolan soal drama Korea terbaru bercampur dengan suara lemparan kertas. Zavian duduk di pojok belakang, menaruh tas dan membuka buku catatannya. Tapi pikirannya melayang.

Seseorang menarik bangkunya dari belakang.

“Kenzo,” suara lembut itu terdengar. “Gue titip ini ya. Gak sempet beli casing HP, lo kan punya link-nya, kan?”

Dia—Shanaya Prameswari, ketua kelas sekaligus cewek paling sulit dipahami di sekolah. Cantik, cerdas, dan... terlalu tenang. Anak pengusaha tekstil yang tak pernah pamer, tapi juga tak pernah benar-benar dekat dengan siapa pun—kecuali entah kenapa, dengan Zavian.

Zavian menatapnya. “Gue bukan toko online, Nay.”

Shanaya tertawa kecil. “Tapi lo lebih cepat dari Shopee.”

Zavian tak bisa menahan senyum tipisnya. “Besok sore udah ada. Lo mau warna apa?”

“Hitam matte. Kayak lo,” katanya ringan, lalu kembali ke kursinya.

Bel masuk berbunyi. Pelajaran dimulai.

Tapi bagi Zavian, pelajaran sesungguhnya bukan soal matematika atau sejarah. Pelajaran itu adalah bagaimana bertahan di dunia yang tak adil, sambil tetap menjaga harga diri. Bagaimana tetap bermimpi, sambil diseret realitas. Dan bagaimana mencintai... tanpa merasa pantas dicintai.

Dan dia tahu, hidup akan jauh lebih keras setelah lonceng pulang berbunyi.

SUARA-SUARA YANG TAK TERDENGAR

“Kita masuk ke bab Perang Dingin. Siapa yang bisa jelaskan kenapa istilah ini dipakai?”

Bu Restu berdiri di depan kelas dengan ekspresi tajam tapi tenang. Ia satu-satunya guru sejarah yang disegani, bukan karena galak, tapi karena keadilan dan kepiawaiannya membuat murid-murid betah—atau minimal, diam.

Beberapa tangan terangkat. Tapi bukan tangan Zavian.

“Zavian Mahardika,” suara Bu Restu menyusul, memecah lamunannya, “Kamu bisa bantu jelaskan?”

Zavian mengangkat wajah. Tatapannya jernih.

Ia berdiri pelan. “Karena meskipun tidak ada tembakan langsung antara Amerika dan Uni Soviet, tapi ketegangan politik, ideologi, dan perlombaan senjata membuat dunia seperti duduk di atas bom waktu.”

Kelas hening.

Bu Restu mengangguk, tersenyum. “Ringkas, padat, dan tepat. Duduk, Nak.”

Zavian duduk kembali. Rian mencoleknya dari samping.

“Lu hafal buku atau nyimpen AI di kepala, bro?”

Zavian menyengir. “Gue cuma ingat rasa takut pas baca berita nuklir waktu SD.”

Pelajaran berikutnya: Matematika.

Pak Badrun, lelaki paruh baya berkacamata bulat dengan suara khas radio AM, masuk membawa setumpuk kertas ulangan.

“Ini nilai kalian,” katanya dengan nada tenang, “dan seperti biasa… saya kecewa.”

Beberapa murid mulai gelisah.

“Yang nilainya tertinggi minggu ini... Zavian Mahardika. 92.”

Langkah kaki Pak Badrun mendekat ke bangku Zavian dan meletakkan kertas itu di mejanya. Tak ada pujian. Hanya tatapan penuh arti.

Zavian hanya mengangguk kecil.

“Kenapa murid kayak kamu bisa dapat nilai bagus, tapi hampir tiap bulan mangkir upacara, telat masuk, dan pernah dihukum karena berantem?”

Zavian tak langsung jawab. Suasana kelas tegang. Pak Badrun melipat tangan.

“Karena saya belajar bukan buat nyenengin sistem, Pak,” ucap Zavian akhirnya. “Saya belajar karena saya tahu hidup gak akan kasih diskon buat orang bodoh.”

Kelas seketika hening.

Pak Badrun menatap Zavian lama, lalu tiba-tiba tersenyum—aneh sekali.

“Kadang saya pikir... kamu bisa jadi orang besar. Atau orang gagal yang keras kepala. Tidak ada tengah-tengahnya.”

Zavian hanya menatap lurus, lalu perlahan balikkan matanya ke jendela.

Langit Jakarta mendung. Tapi di dalam dirinya, petir sudah lebih dulu menyambar sejak lama.

Jam sekolah usai.

Langkah-langkah keluar kelas seperti irama rutin yang tak lagi disadari. Zavian meraih tasnya dan bersiap pulang.

Tapi sebelum melangkah keluar, Shanaya memanggil dari balik pintu.

“Kenzo.”

Ia menoleh.

Shanaya menyerahkan sebuah catatan kecil.

“Kalau kamu ke Taman Puring nanti, tolong beliin juga gelang kulit kayak yang kemarin kamu pakai. Adik gue ulang tahun.”

Zavian menerima catatan itu. Tangannya nyaris bersentuhan dengan milik Shanaya. Tapi ia cepat menariknya.

“Lo sadar gak, Nay... cowok miskin kayak gue bisa belanja buat keluarga orang kaya, itu ironis.”

Shanaya hanya tersenyum. “Atau mungkin... itu justru bukti kalau dunia gak pernah hitam-putih.”

Zavian mengangguk pelan.

Lalu, ia menaiki motornya. Menghidupkan mesin Bobber tua itu.

Dan melaju. Ke tempat di mana mimpi dan kenyataan saling menggerogoti—Pasar Taman Puring.

Kita lanjut ke Bagian 4 – Jalanan yang Mengajari Lebih dari Sekolah, fokus ke Taman Puring dan dunia nyata di luar kelas: interaksi Zavian dengan pedagang, kilas balik masa kecilnya, dan awal mula ide bisnis sepatu KW. Sentuhan drama, emosi, dan realisme tetap kental.

JALANAN YANG MENGAJARI LEBIH DARI SEKOLAH

Jakarta jam 4 sore adalah orkestra bunyi klakson, teriakan pedagang kaki lima, dan deru mesin yang kelelahan. Tapi buat Zavian, suara bising itu sudah seperti pengantar tidur. Ia mengenal iramanya, ironi damainya.

Motor Bobber-nya berhenti di depan gerbang sempit yang nyaris tak terlihat: Pasar Taman Puring.

Ia matikan mesin, buka helm, dan tarik napas dalam.

Udara di sini bau keringat, lem sepatu, dan gorengan. Tapi buatnya, ini bau kehidupan. Bau masa kecilnya.

“Zavian! Eh, Zavian! Udah lama gak ke sini, lo,” teriak Om Darto, penjual sepatu second yang juga temannya sejak SD.

Zavian menyengir. “Abis ujian, Om. Banyak PR.”

“Ah, PR bisa ditunda. Tapi uang kagak bisa, ya kan?” Om Darto terkekeh.

Zavian mendekat ke lapak kecil beralas terpal biru. Sepatu basket—yang satu original, sisanya KW super—tertata rapi seperti barang museum.

“Gue butuh sepatu KW buat sekolah. Ada Jordan yang mirip asli gak?”

Om Darto mencomot satu dari tumpukan. “Ini... Jordan Retro 1. Grade ORI. Diambil dari Bandung. Lu jual lagi bisa dua kali lipat.”

Zavian memeriksa dengan detail. Mata tajamnya membaca segala yang tak ditulis di brosur. Lem, stitching, warna.

“Kulitnya tipis. Nggak bakal tahan seminggu buat anak SMA yang hobi salto.”

Om Darto ngakak. “Anak kayak lo emang beda. Liat barang, bukan harga.”

Zavian mengangguk. “Gue ambil dua pasang. Nanti gue pasarin ke anak-anak basket Dwipantara. Sekalian pesen gelang kulit juga. Ada cewek nyuruh.”

“Cewek?” Om Darto menyeringai. “Zavian, lo makin mirip bokap lo waktu muda.”

Zavian diam. Sesuatu menggetar di dadanya. Nama itu.

Bokap.

Sudah lama sekali tidak ada yang menyebut nama itu di hadapannya.

“Lo kenal bokap gue?” suara Zavian jadi lebih rendah, lebih pelan.

Om Darto terdiam sejenak. Lalu, pelan-pelan ia buka topi bututnya.

“Kenal. Dulu dia sering ke sini, bantuin gue ngurus lapak pas masih kuliah. Bahkan gue diajarin coding buat jualan online... sebelum dia ninggalin semuanya.”

Zavian menunduk. Matanya kosong.

“Dia ninggalin gue pas gue umur sebelas. Gak bilang apa-apa.”

Om Darto menepuk bahunya. “Kadang orang dewasa ninggalin bukan karena mereka gak sayang... tapi karena dunia maksa mereka jadi pengecut.”

Zavian tidak menjawab. Tapi genggaman tangannya di sepatu Jordan itu makin kencang. Ada api kecil yang mulai menyala di dadanya. Api yang tidak dia mengerti... tapi tahu itu nyata.

Langit Jakarta mulai gelap.

Zavian menaiki motornya lagi, kini dengan dua pasang sepatu KW dan selembar catatan pesanan gelang kulit di dalam tas.

Di jalan pulang, pikirannya penuh.

Tentang ayah yang diam-diam pernah menjual barang di pasar ini.

Tentang ibu yang selama ini memikul semuanya tanpa pernah menyalahkan siapa pun.

Tentang dirinya yang harus segera menemukan jalan keluar.

Bukan cuma dari trauma. Tapi juga dari kemiskinan.

THE REAL PLAN

Langit malam di Jakarta Timur tak pernah benar-benar gelap. Lampu jalan, warung rokok, dan suara televisi dari rumah-rumah tetangga jadi cahaya kecil yang menjaga kehidupan tetap terasa hidup.

Zavian baru pulang. Motor Bobber-nya berhenti perlahan di halaman rumah seluas 500 meter persegi. Rumah tua itu berdiri kokoh, catnya mulai kusam, tapi bersih dan penuh cinta. Ibu Zavian selalu memastikan itu.

Begitu masuk, aroma oseng tempe cabai hijau langsung menyambutnya.

"Zavian... kamu baru pulang?" suara Ibu terdengar dari dapur.

Lembut, tapi ada sedikit lelah di ujung nada itu.

Zavian lepas sepatu, taruh helm, dan langsung menuju meja makan.

“Mampir ke Taman Puring, Bu. Ngambil sepatu.”

Jihan Purnamasari keluar dengan celemek, membawa sepiring tempe dan sayur bening. Usianya 45 tahun, tapi wajahnya tetap cantik. Lelah tak pernah benar-benar bisa menghapus keanggunan alami milik wanita itu.

Mereka makan dalam diam sejenak. Sampai sang ibu bertanya, pelan,

“Uang dari jualan yang kemarin... masih kamu simpan, Nak?”

Zavian mengangguk sambil mengunyah.

“Masih. Semua gue catet, Bu. Sekarang udah tujuh juta delapan ratus ribu. Dari sepatu KW, aksesoris, gelang kulit, sama satu motor temen yang gue bantu jualin.”

Mata Jihan berkaca sedikit. Tapi ia tersenyum.

“Tabungan kamu lebih banyak dari tabungan keluarga kita di bank.”

Zavian ikut tersenyum, pahit.

“Tenang aja, Bu. Gue targetin bisa kumpulin lima belas juta sampai akhir semester ini. Gue pengen coba open PO via IG, atau bikin akun TikTok buat review sepatu. Kalau viral, lumayan.”

Jihan mengusap kepala anak semata wayangnya.

“Kadang Ibu takut... kamu terlalu dewasa buat anak SMA.”

Zavian tak menjawab. Tapi ia menggenggam tangan ibunya. Kuat.

Malam makin larut. Setelah ibunya tertidur, Zavian duduk di lantai kamarnya yang beralaskan karpet tipis. Ia keluarkan buku catatan kusam dari bawah bantal.

Halaman pertama ditulis dengan spidol hitam:

THE REAL PLAN

By Zavian Kenzo Mahardika

Ia mulai menulis:

Target akhir tahun:

- 20 juta dari sepatu KW & aksesoris

- Mulai dropship hoodie atau tas gym

- Buat brand fiktif biar keliatan premium

- Join workshop bisnis lokal kalo ada promo

Tabungan sekarang: Rp 7.800.000

Sisa dari bulan lalu: Rp 1.250.000

Uang koin & receh: Rp 312.000

Total aset pribadi: Rp 9.362.000

Zavian menghela napas.

Lalu menatap langit-langit kamarnya.

“Kalau ayah lihat gue sekarang... dia bangga gak, ya?”

Tak ada jawaban. Hanya suara kipas angin dan dengkuran anjing tetangga.

Zavian rebahkan tubuhnya perlahan. Tapi pikirannya tetap liar.

Esok hari, dia akan kembali ke sekolah. Menghadapi guru galak, teman yang nyinyir, dan kenyataan bahwa hidup ini tak pernah mudah.

Tapi malam ini… di rumah kecil itu, di bawah langit Jakarta yang berdebu dan panas, seorang anak laki-laki sedang menyusun rencana untuk mengubah takdirnya.

Bab 2 – MELAWAN JALAN YANG DIPAKSAKAN

Surat Panggilan di Jam Istirahat

Suara bel istirahat pertama berbunyi. Gema cempreng dari speaker tua menggema di seluruh SMA Dwipantara.

Zavian baru saja keluar dari kelas 12 IPS-1. Seragamnya tak dimasukkan, kancing atas terbuka, dan celana abu-abunya sedikit lebih gelap karena keringat. Dia langsung menuju kantin, tapi belum sampai dua langkah…

“Zavian Kenzo Mahardika,”

suara itu berat, tegas, dan datang dari belakang.

Zavian menoleh. Satpam sekolah berdiri di depan papan mading, sambil melambaikan selembar kertas kuning yang sudah dilaminating.

“Lo dipanggil ke ruang Wakil Kepala Sekolah. Sekarang.”

Zavian mengangkat alis.

“Kenapa, Pak? Saya gak bawa bom,” gumamnya pelan.

Satpam itu tidak tertawa. Tapi teman-temannya yang lain sudah menahan tawa di belakangnya.

Zavian berjalan santai menuju ruang wakil kepala sekolah. Kantor itu punya aura dingin. Dindingnya penuh poster tentang kedisiplinan, dan selalu ada aroma balsem entah dari mana.

Di dalam, duduk Pak Doni, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Wajahnya datar, kacamatanya melorot sedikit ke ujung hidung.

“Zavian,” katanya pelan namun mengandung tekanan, “sudah berapa kali saya bilang? Sekolah ini bukan pasar.”

Zavian diam. Tapi matanya tajam.

“Kalau sekolah ini bukan pasar, Pak... kenapa harga kantin lebih mahal dari warteg?”

Satu detik. Dua detik.

Pak Doni mematung. Tapi kemudian berdiri dan meletakkan map ke meja.

“Kamu ketahuan menjual gelang kulit, headband basket, bahkan sepatu! Kamu pikir sekolah ini tempat jualan? Ini institusi pendidikan!”

Zavian tetap tenang.

“Justru karena ini institusi pendidikan, saya belajar. Belajar hidup, Pak. Belajar bertahan.”

Wajah Pak Doni memerah.

“Kamu dihukum! Mulai besok, satu minggu kerja sosial di sekolah. Bersihin lapangan, bantu perpus, dan ikut shift piket satpam!”

Zavian mendesah.

“Boleh saya pilih, Pak? Jadi guru juga gapapa.”

Seketika, pintu ruang wakil kepala sekolah terbuka. Suara tawa remaja terdengar samar dari luar.

Zavian tahu satu hal: dia baru saja jadi topik gosip baru di sekolah.

Dan anehnya... itu membuatnya makin dikenal.

Turnamen dan Kobaran yang Disembunyikan

Lapangan indoor SMA Pelita Bangsa dipadati suara terompet dan yel-yel histeris. Bendera tim-tim SMA favorit berkibar di setiap sisi tribune. Tapi satu nama yang mulai bergaung dari speaker komentator adalah:

“Zavian Mahardika dari SMA Dwipantara—small forward, number eleven!”

Zavian berjalan masuk dengan wajah datar. Tak ada senyum, tak ada anggukan berlebihan. Tapi tatapannya… tajam. Fokus. Dia bukan tipikal cowok yang haus perhatian. Tapi perhatian datang sendiri.

“Eh, itu Zavian ya? Yang katanya jago banget...”

“Dia yang jualan di sekolah, kan?”

“Gue follow dia di IG—galaknya keren…

Telinga Zavian mendengar bisik-bisik dari tribun sekolah lain, terutama dari barisan cewek-cewek berseragam SMA Kartika dan SMA Kusuma Bangsa. Beberapa bahkan berani teriak:

“KENZO! NOMOR SEBELAS! SEMANGAAAT!”

Sementara itu, tiga cowok dari tim lawan melirik sinis.

“Cih. Gaya doang. Sok misterius.”

Zavian mendengar, tapi dia tak bereaksi. Dia hanya melirik scoreboard, lalu mengikat tali sepatu kanan.

Peluit pertama dibunyikan.

Dan dari detik pertama, dia berubah. Gerakan Zavian luwes, cepat, dan penuh kalkulasi. Dia mengatur formasi, mengarahkan pemain, lalu memotong bola dari lawan dengan teknik yang bersih tapi agresif.

“BAGUS, ZAVIAN!” teriak Coach Rudi dari pinggir lapangan.

Di kuarter ketiga, dia berhasil mencetak tiga lay-up berturut-turut dan satu three-point yang membuat semua bangkit dari duduknya.

Di bench, rekan satu timnya berbisik:

“Gila, bro… Lo tuh diem, tapi waktu main kayak ada apinya.”

Zavian hanya menyeka keringat.

“Gue main buat nyokap. Bukan buat sorak-sorai,” ucapnya pelan.

Setelah pertandingan selesai—SMA Dwipantara menang dengan skor 64–57—kerumunan mulai mendekat. Anak-anak cewek dari sekolah lain mencoba ngajak foto, kasih minum, bahkan minta akun Instagram.

Zavian hanya menanggapi beberapa dengan senyum tipis.

Namun di sisi lain lapangan, tiga cowok dari tim lawan menatap dengan ekspresi pahit.

“Paling juga cuma menang karena gaya...”

“Tunggu aja di luar, kita bikin dia gak bisa jalan.”

Zavian tahu. Dia bisa merasakan atmosfer itu. Tapi dia tetap tenang.

Karena bagi Zavian, pertandingan sesungguhnya bukan di lapangan… tapi di hidup.

Dan malam itu, saat dia sudah pulang, membuka tabungan digitalnya yang nyaris mencapai 14 juta rupiah, dia tersenyum sendiri.

Ternyata usaha dan keringat tetap bisa bersuara, walau tanpa banyak bicara.

HP Bekas dan Jendela Masa Depan

Hujan rintik-rintik membasahi genteng rumah sederhana yang mulai lapuk di bagian belakang. Suara ketikan di layar HP tua terdengar dari kamar sempit berukuran 3x4 meter itu.

Zavian duduk bersandar di atas karpet, punggungnya menyentuh tembok yang dingin. HP bekas Samsung Galaxy Note 5 miliknya, walau layarnya retak di sudut kanan, masih setia menampilkan grafik candlestick warna hijau-merah yang terus bergerak cepat.

“Naik... turun… mantul…” gumamnya pelan.

Di sebelah HP, ada laptop tua peninggalan almarhum kakeknya. Layarnya sedikit burem, tapi cukup untuk buka Discord dan forum-forum crypto underground dari luar negeri. Sebagian besar pake bahasa Inggris slang yang bikin alis Zavian berkerut.

“Altcoin ini katanya bakal naik bulan depan… Tapi banyak influencer palsu juga. Harus cross-check.”

Di HP satunya—khusus untuk media sosial—DM Instagram-nya sudah penuh.

Bukan cuma cewek-cewek yang kirim emoji heart atau komentar “Kenzo ganteng bener sih...”

Tapi juga pesan-pesan seperti:

@DunkForce.id: “Mas Zavian, kami tertarik endorse produk sepatu basket terbaru. Honor bisa nego. Mau, bro?”

@StreetWearNesia: “Hai Kenzo! Mau barter promo IG story? Kita kirim kaos dan jaket terbaru dari koleksi September. Kamu keren banget main basket kemarin!”

Zavian membuka akun tabungan digital-nya dan tersenyum samar:

Rp 14.032.000.

“Lumayan... Dari jualan gelang kulit, gelang magnet, aksesoris basket KW, crypto, dan mulai endorse… Dua bulan lagi bisa 20 juta.”

Ia merebahkan diri sejenak. Pikirannya mengembara ke wajah ibunya.

“Kalau bisa nambah penghasilan 2–3 juta per bulan dari endorse, gue bisa bantu bayar listrik, cicil renovasi atap bocor... dan simpen buat modal ke depannya.”

Suara hujan makin deras. Tapi Zavian tak bergerak. Dia membuka aplikasi crypto wallet, melihat saldo kecil yang pelan-pelan naik.

0.0165 BTC

USDT: 73.8

“Kalau sabar, bisa 1 BTC tahun depan…” bisiknya, setengah mengigau penuh mimpi.

HP-nya tiba-tiba bergetar.

Shanaya:

“Kenzo, makasih banget buat gelang adik aku. Dia suka banget, sampe tidur pun dipake hahaha.”

“BTW, kamu terima pesanan tas kulit juga gak? Temenku mau, katanya cowok ganteng kayak kamu pasti punya barang bagus.”

Zavian tertawa kecil.

“Dasar cewek-cewek sekolah ini…”

Tapi jauh di dalam pikirannya, dia tak sedang mencari cinta.

Dia mencari jalan.

Jalan yang bukan ditentukan oleh orang lain…

Tapi jalannya sendiri.

Dan malam itu, di tengah hujan dan suara lonceng masjid kampung yang menggema, Zavian kembali menatap grafik crypto-nya. Tangannya dingin, matanya lelah, tapi hatinya menyala.

“Gue akan bebas. Dengan cara gue sendiri.”

Matahari yang Tak Mereka Lihat

Pagi itu, matahari bersinar cerah, tapi langit Jakarta tetap menyimpan debu dan kesibukan yang tak pernah tidur. Di dalam rumah mungil di sudut gang sempit Jakarta Timur, Zavian sudah duduk di meja belajarnya. HP-nya tergeletak di samping laptop, dengan notifikasi yang terus berdenting sejak subuh.

Ia menyender sambil membuka aplikasi e-mail dan Instagram, matanya menari membaca pesan demi pesan.

@NoBrainerSocks:

“Bro Zavian, kita suka banget gaya kamu yang rebel tapi elegan. Mau collab buat konten TikTok + IG Reels? Kita kirim 10 pasang kaos kaki dan honor Rp3 juta. Deal?”

@MoodyVibes.id:

“Halo Kenzo, kami dari brand streetwear baru. Mau ajak kamu photoshoot outdoor weekend ini. Bisa ajak temen cewek juga. Komisi per video bisa sampai Rp5 juta.”

“Hahaha, makin aneh aja,” gumam Zavian sambil nyengir.

Tapi dia tak menolak.

Hari itu juga, Zavian mengatur jadwal photoshoot dan menerima tiga kerja sama baru. Dia hanya memilih yang menurutnya cocok dengan citranya: sederhana tapi penuh daya magnet.

Malamnya, Zavian duduk di atap rumah, HP-nya menyala terang. Video collab-nya bersama Giselle Azzahra—seorang YouTuber cantik dengan 400 ribu subscriber—sudah naik.

Dalam video itu, mereka bermain basket bareng, lalu duduk di warung kopi kecil sambil membahas “cara cari cuan buat anak SMA”. Candaan mereka natural, dan chemistry-nya bikin netizen baper.

Komentar netizen pun meledak:

“Fix aku tim #KenZelle”

“Gila cowok beginian ada di dunia nyata?”

“Zavian humble banget sih, fix bukan cowok biasa!!”

Dalam waktu tiga jam, videonya ditonton 120 ribu kali. Follower IG Zavian naik 40 ribu dalam semalam.

Zavian menarik napas panjang, menatap langit yang kelabu.

“Mereka cuma lihat video 5 menit, tapi gak lihat 5 tahun perjuangan gue…” bisiknya.

Lalu ia membuka e-wallet-nya.

Saldo: Rp 21.405.000

Crypto Wallet:

BTC: 0.0189

USDT: 92.4

ETH: 0.41

“Dikit lagi bisa bantu Ibu bayar kuliah semester pertama gue full…”

Tiba-tiba HP-nya bergetar.

Jihan (Ibu):

“Zav… Jangan tidur di atap terus ya, anginnya dingin. Hati-hati masuk angin…”

Zavian tersenyum.

Dunia boleh keras.

Orang-orang boleh tak percaya.

Tapi selama ibunya masih ada, dan langit masih terbuka luas… dia akan terus melangkah.

“Gue belum jadi apa-apa, tapi gue bukan siapa-siapa juga. Gue… calon orang.”

Ia menatap bintang samar yang hampir tenggelam oleh polusi.

Matahari belum kelihatan bagi semua orang, tapi Zavian tahu: dia sudah mulai bersinar.

Bab 3 – DI BALIK LANGIT JAKARTA

Percikan Api yang Pertama

“Anak IPS itu cuma modal gaya, nilai pas-pasan, kelakuan kayak preman…”

Suara itu datang dari depan kelas XII IPA 1. Zavian berhenti sejenak di lorong, mendengar. Suara itu familiar. Daniel. Ketua OSIS. Kelas IPA.

Anak guru. Sering jadi bintang saat upacara.

Zavian hanya menoleh, matanya datar.

Di sebelahnya, Miko—teman sekelas yang bertubuh kecil dan suka nge-rant soal konspirasi dunia—langsung merespons dengan bisikan, “Jangan dengerin. Dia iri karena IG lo tembus 2,5 juta followers. Gue liat tadi lo endorse jam tangan?”

Zavian tersenyum tipis. “Tiga brand hari ini. Lumayan buat nambahin tabungan. Udah 26 juta sekarang.”

“Gila… dari modal HP bekas lo itu?”

“Dan otak, bro. Jangan lupakan itu,” balas Zavian, menepuk pundak Miko.

Mereka melanjutkan jalan ke kelas. Tapi langkah Zavian terhenti begitu melihat Rafi—teman sekelas mereka—ditarik kasar oleh dua murid kelas sebelah. Salah satunya memegang kerah seragam Rafi, satunya lagi menyembunyikan sesuatu di balik tasnya.

“Mana, Fi? Lo nyebarin akun fake-nya pacar gue, ya?”

Rafi gelagapan. “Bukan gue, sumpah. Gue aja baru tau kemarin—”

Bugh.

Satu pukulan mendarat di perut Rafi.

Tanpa pikir panjang, Zavian melangkah cepat, menarik bahu si penyerang, dan…

“Cukup.”

Anak itu mendorong balik, “Sok jadi pahlawan, Kenzo?”

Zavian tak bicara. Tatapannya dingin. Tenang. Tapi bahunya menegang. Tangannya sudah siap jika harus bergerak.

“Udah. Gua gak mau lo mukulin temen gua,” katanya pelan.

“Lo siapa, ha? Punya follower banyak, terus boleh ikut campur?”

Murid-murid mulai berkumpul. Beberapa merekam dengan HP. Satpam sekolah terlihat mulai berjalan cepat ke arah mereka.

Zavian hanya menatap lurus.

“Gue bukan siapa-siapa. Tapi kalo lo pukul orang yang gak bisa lawan lo, gue harus jadi ‘siapa-siapanya.’”

Sepuluh menit kemudian, Zavian duduk di ruang BK. Di seberangnya, Wakil Kepala Sekolah, Pak Doni, berkacamata tebal dan bermuka datar, duduk sambil memijat pelipisnya.

“Kenapa kamu selalu cari perkara, Zavian?”

“Saya cuma bantu teman saya, Pak. Dia dipukulin…”

“Kamu bisa lapor guru.”

“Dan sempatnya kapan, Pak? Dia udah dipukul duluan.”

Pak Doni mendengus. “Kamu memang populer, punya banyak follower. Tapi ingat, ini sekolah. Bukan panggung selebgram. Kamu saya skors dua hari. Dan kamu akan hapus semua konten endorse yang menampilkan lingkungan sekolah. Paham?”

Zavian menggertakkan rahang. Tapi ia menahan diri. “Saya paham, Pak.”

Di parkiran belakang sekolah, Rafi menyusul sambil menunduk. “Zav… Makasih, bro. Serius. Gua gak nyangka lo bela gua…”

Zavian hanya nyalain motornya. “Gua gak suka liat orang ditindas. Apalagi temen sendiri.”

Miko datang dengan wajah cerah. “Lo tau gak? Video lo tadi udah naik di TikTok. Caption-nya: Kenzo lawan ketidakadilan. Live dari Dwipantara. Lo viral lagi.”

Zavian hanya mengangkat alis. Di balik helmnya, dia tersenyum kecil.

Pasar Gelap di Balik Gang

Malam itu hujan baru saja berhenti. Jakarta Selatan masih basah dan berbau aspal. Zavian memarkir motornya di sebuah gang sempit tak jauh dari Pasar Minggu. Helm dilepas, ransel diselempang, hoodie ditarik menutup sebagian wajahnya.

Dari luar, gang itu biasa saja. Tapi bagi sebagian orang, ini pintu menuju lorong bisnis bawah tanah: aksesoris kulit, gelang handmade, jam tangan tiruan grade tinggi, hingga cologne-cologne branded oplosan.

“Lo datang juga, bro Kenzo,” sapa seseorang dari balik tenda abu-abu di ujung gang. Namanya Reno, 23 tahun, mantan anak SMK yang jago bikin gelang kulit asli. Tangannya kasar tapi presisi.

Zavian menjabat tangannya. “Pesanan dari Shanaya udah jadi, Ren?”

Reno mengangguk, membuka kotak kecil. Sebuah gelang kulit hitam gelap dengan inisial ukiran huruf “R” di sisi dalam.

“Limited. Kulit asli. Jahitan tangan gua sendiri.”

Zavian mengangguk puas. “Berapa gua transfer?”

“Lu mah udah kayak keluarga, cukup seratus lima puluh ribu. Tapi…”

“Tapi?”

“Lu bantu promosi lapak kita di IG lo. Cukup foto lo pegang gelang ini, tag kita. Gua jamin orderan masuk lagi, buat lo juga.”

Zavian tersenyum tipis. “Deal. Malah gua udah rencanain collab ini dari minggu lalu.”

Di rumah malam itu, Zavian duduk di depan laptop tuanya. Lampu meja temaram. Di layar, akun Instagram @kenzovian_official miliknya baru saja mengunggah reel baru: tangan menggenggam gelang kulit hitam, dengan latar musik lo-fi dan caption:

"Support local hustle. Handmade, real leather. Cinta produk anak gang."

Tag: @renoleatherid

#KenzoSupport #GelangGangster #StreetElegance

Beberapa detik kemudian, like mulai berdatangan. Komentar masuk deras. Beberapa akun verified ikut repost.

Zavian memutar kursinya, lalu membuka folder bernama “Crypto & Income”. Spreadsheet terbuka. Tabungan terakhir: Rp 26.750.000. Hari itu saja, dia sudah mendapat Rp 850.000 dari endorsement, dan estimasi 2 juta lagi dari kontrak IG reels bulan ini.

Lalu dia membuka tab lain: akun butik ibunya.

@JihanAluna_Crafts

IG followers: 3.100.

Zavian mendesah. Lalu mulai membuka Canva, menyusun layout iklan baru.

“Kalau buat diri sendiri bisa dapet 2 juta followers, masa bantuin butik Mama gak bisa 10 ribu?”

Besok harinya, di sekolah, Miko menyusul Zavian di kantin.

“Zav, bro, video lo udah tembus 1 juta view. Si Reno itu sampe mention lo di story tujuh kali. Gila, lo bikin pasar aksesoris underground jadi tren.”

Zavian hanya meneguk es teh. “Gue cuma bantu yang bantu gue duluan, Mik.”

“Lo Robin Hood zaman now.”

“Robin Hood gak punya rekening BCA.”

Malam itu, Jihan memanggil Zavian ke ruang makan.

“Zavian… Mama liat kamu upload butik Mama di story kamu, ya?”

Zavian mengangguk. “Iya. Kan Mama mau bantu naikin omset.”

Jihan duduk perlahan. Ada nada khawatir. “Tapi… Mama juga liat kamu sering pulang malam. Bisnis kamu makin serius, ya?”

“Lumayan, Ma.”

“Maaf, ya, bukan maksud Mama ngatur… Tapi kamu itu kelas 3, sebentar lagi ujian kelulusan. Jangan sampai nilai kamu turun…”

Zavian menatap ibunya. Lama.

“Ma, tabungan Zavian sekarang udah dua puluh enam juta. Semua bersih, semua halal. Zavian juga bantu promosi butik Mama, bantu nyari pemasok murah dari kenalan Zavian.”

Jihan terdiam. “Tapi Mama takut kamu masuk ke dunia yang salah…”

Zavian bangkit dari duduknya. Mencium tangan ibunya.

“Tenang, Ma. Zavian cuma jalanin yang orang lain anggap gak mungkin. Tapi Mama tetap nomor satu.”

Pertarungan di Bawah Lampu Stadion

Lapangan basket SMA Dwipantara malam itu ramai. Lampu sorot menerangi langit Jakarta yang kelabu. Suara peluit dan riuh penonton menggema. Turnamen antar sekolah zona Jakarta Selatan sedang berlangsung.

Zavian berdiri di pinggir lapangan, mengenakan jersey hitam bertuliskan “Dwipantara 07”. Keringat sudah mulai membasahi pelipisnya, meski pertandingan baru pemanasan. Di kursi penonton, terdengar suara cewek-cewek:

“Itu Kenzo asli, kan?”

“Sumpah dia ganteng banget aslinya. Jauh dari vibe ‘anak gelap’ kayak yang orang bilang.”

“Dia kayak... anime karakter, tapi versi real life!”

Dari sisi lapangan, Coach Rudi, pelatih basket Dwipantara, berteriak.

“Zavian! Lu jadi guard utama. Mereka main fast-break, jaga ketat! Inget, fokus!”

Zavian mengangguk. “Tenang, Coach. Gue bukan cuma jualan aksesoris.”

Bola dilempar ke udara.

Zavian menang tip-off, langsung mengoper ke Dito. Mereka bermain cepat. Pertahanan lawan tampak panik karena kecepatan dan visi Zavian yang tak terduga. Passing-nya presisi, dribble-nya lincah. Dalam sepuluh menit, Zavian sudah mencetak 11 poin dan 3 assist.

“Anjir, itu cowok lari kayak bayangan…” salah satu pemain lawan bergumam.

Di tribun, sekelompok cewek dari sekolah lain berteriak-teriak.

“ZAVIAN!!! BENERAN KENZO NIH!!!”

“Dia tuh... beda. Punya aura.”

Namun di sisi lain tribun, wajah beberapa cowo dari sekolah lain tampak masam.

“Cih. Sok keren banget dia. Cuma modal followers doang,” ejek salah satu dari mereka, Reyhan, kapten tim basket SMA Tunas Bangsa.

Waktu time-out, Dito menyikut Zavian.

“Bro, lo liat tuh, cewek-cewek pada nyariin lo. Gue sampe disuruh mundur biar bisa ngeliat lo jelas. Gila lo, Kenzo.”

Zavian meneguk air. “Yang penting kita menang dulu. Baru urus yang lain.”

“Masalahnya lo udah menang di dua hal: skor... dan hati cewek-cewek.”

Zavian hanya mengangkat alis. “Dan dapet musuh baru.”

Pertandingan berakhir dengan skor Dwipantara 76 – Tunas Bangsa 61.

Zavian mencetak 24 poin, 6 assist, dan 4 steal.

MVP malam itu.

Saat keluar lapangan, beberapa cewek langsung mendekat minta selfie.

“Zavian, boleh foto bareng?”

“Please! Buat IG Story!”

Dia senyum kecil. “Satu-satu ya… tag gue juga.”

Saat itu, Reyhan lewat di belakang dan berdesis.

“Nggak selamanya lo bakal di atas, bro. Liat aja nanti.”

Zavian hanya menatapnya datar, lalu balik ke arah cewek-cewek.

“Kalo foto barengnya udah cukup, gue pamit dulu. Ada orderan yang harus gue packing.”

Malam itu, di kamarnya, Zavian kembali duduk di depan laptop.

Tabungan bertambah: Rp 28.150.000.

Beberapa DM endorsement baru masuk. Salah satunya dari akun @cushioncosmic_id, brand kosmetik lokal yang ingin endorse via reels.

Zavian terkekeh. “Dari pasar gelap ke iklan cushion. Dunia ini lucu.”

Di Ujung Jalan yang Tak Tertulis

Suara knalpot meraung keras di jalanan dekat Pasar Kebayoran. Zavian duduk di motor tuanya, helm separuh terbuka. Di depannya, enam motor sport berjejer. Geng motor lokal “Sparks07” menghadangnya malam itu, lampu-lampu neon memantul dari cat bodi yang penuh grafiti jalanan.

Damar, ketua geng dengan tato tengkorak di leher, maju beberapa langkah.

“Denger-denger lo banyak duit sekarang, ya? Nongkrong di sini, tapi ngaku anak rumahan? Jangan kira bisa jalan di daerah kita tanpa bayar ‘pajak’, bro.”

Zavian menatapnya datar.

“Gue gak jualan di wilayah lo. Gue cuma lewat.”

“Lewat bawa uang endorse, lewat bawa orderan aksesoris, ya? Jangan sok polos, Kenzo.”

Zavian mencengkeram stang motornya. “Kalau lo pikir semua anak yang naik motor butut nggak bisa ngelawan, silakan coba dulu.”

Ketegangan merambat di udara. Tapi sebelum ada yang bergerak, suara bentakan dari arah barat memecah situasi.

“UDAH, DAMAR! JANGAN CARI MASALAH DI SINI!”

Sosok besar muncul dari arah gang, Abel, mantan kakak kelas Zavian yang dulu pernah dilindungi Zavian dari bentrokan lain. Ia kini bergabung dalam komunitas underground aksesori motor.

“Zav, jalan. Gue beresin.”

Zavian memberi anggukan kecil dan tancap gas.

Di kamarnya, malam itu…

Zavian menyalakan laptop. Tab “TokekMarket” dan “Binance” terbuka berdampingan. Ia memantau koin kecil yang harganya baru saja naik 12%.

“Lumayan… Beli waktu diskon, jual waktu orang panik.”

HP-nya berbunyi. DM masuk dari akun YouTube @NaraDaily—seorang vlogger SMA dari Bandung yang lagi naik daun.

“Zavian! Let’s collab buat konten jualan kreatif anak sekolah! Bisa promosi bareng produk lokal juga.”

Zavian senyum simpul.

“Yuk. Kita main ke Jakarta. Gue ada space buat syuting, kita bisa masukin promo butik nyokap gue juga.”

Malam itu juga, konten mereka tayang di IG dan YouTube. Views melesat. Followers Zavian naik jadi 2.750.000. Satu hari, dua endorsement baru. Dua jam kemudian, saldo rekening naik Rp 2.000.000 dari affiliate crypto tools.

Zavian mencatat pengeluarannya di aplikasi spreadsheet sambil gumam:

“Tabungan: Rp 30.250.000…

Udah cukup buat bayar kuliah sendiri, bahkan modal bisnis baru. Tapi gue belum selesai.”

Pagi harinya di sekolah…

Bu Ratih, guru Sosiologi:

“Baik anak-anak, untuk tugas berikutnya, saya mau kalian buat observasi kecil. Tentang dinamika kelompok sosial di masyarakat.”

Zavian mengacungkan tangan.

“Bu, boleh kalau saya ambil contoh dari komunitas underground yang saya kenal? Fokusnya di interaksi ekonomi informal dan aturan tak tertulis di dalamnya.”

Bu Ratih menatap heran sejenak. Lalu mengangguk pelan.

“Itu... menarik. Silakan, Zavian. Tapi saya harap datanya bisa kamu susun rapi.”

Dito yang duduk di sampingnya nyengir.

“Bro, lo serius banget. Ini tugas atau skripsi?”

Zavian menyandarkan badan ke kursi.

“Skripsi buat hidup, Dit.”

Cahaya yang Tak Mereka Lihat

Malam mulai turun di Jakarta Selatan. Langit kelabu, dan suara adzan menggema dari kejauhan. Di dalam rumah sederhana mereka, Jihan Purnamasari tengah menata stok baru untuk butik daringnya. Di seberangnya, Zavian duduk di kursi kayu, memandangi layar HP yang terus dipenuhi notifikasi endorse dan DM dari brand lokal.

“Zavian,” panggil Jihan pelan.

“Kamu belum jawab tawaran Mama. Ayo bantu Mama kelola butik ini lebih serius. Banyak banget pesanan dari luar kota. Kita bisa buka toko fisik kalau kamu bantu cari pemasok dan ngurus promosi.”

Zavian mendesah, memijit pelipis.

“Ma… tabungan aku udah lebih dari 30 juta. Aku masih bisa bantu promosiin butik Mama lewat IG, bahkan collab sama Youtuber Bandung minggu depan. Tapi kalau disuruh berhenti dari yang aku jalanin sekarang… itu artinya ninggalin sesuatu yang udah aku bangun pelan-pelan dari nol.”

Jihan terdiam. Ia menatap anaknya yang kini sudah remaja akhir, dengan wajah yang makin mirip... Laurent Mahardika, ayah Zavian.

“Kamu tau, Mama cuma takut kamu terlalu dalam. Dunia bawah Jakarta itu keras, Vi. Temen Mama dulu pernah—”

“Aku bukan Ayah, Ma.”

Jawaban Zavian terdengar tajam, namun matanya menunduk.

“Aku gak ninggalin orang. Aku gak pernah bikin Mama nunggu penjelasan bertahun-tahun.”

Suasana tiba-tiba berubah hening.

Flashback: Enam Tahun Lalu

Zavian kecil duduk di tepi jendela, mengenakan kaos olahraga sekolah dasar, dengan tas kecil bergambar dinosaurus. Di luar rumah, koper besar digeret oleh seorang pria jangkung berambut ikal, Laurent Mahardika.

Jihan berdiri mematung di depan pintu, masih mengenakan celemek dapur.

“Ke Jerman, begitu aja?”

“Tanpa pamit sama anakmu? Tanpa penjelasan? Apa aku gak cukup layak buat dijelasin, Laurent?”

Laurent menunduk, menggenggam paspornya erat.

“Aku harus pergi. Ini… bukan soal kalian. Ini soal aku.”

Zavian kecil berlari keluar.

“Ayah! Aku udah bisa tanding basket minggu depan! Liat aku lempar bola, Yah!”

Tapi sang ayah hanya menatap sesaat. Lalu menaiki taksi tanpa sepatah kata. Pintu tertutup. Mobil itu menjauh. Dan sejak hari itu... suara Laurent Mahardika hilang dari hidup mereka.

Kembali ke masa kini.

Jihan menatap Zavian, yang kini memandangi pantulan dirinya sendiri di layar HP.

“Ma… aku gak bisa janji buat hidup aman.”

“Tapi aku janji, aku gak akan pernah ninggalin Mama tanpa pamit. Tanpa alasan. Gak akan pernah lari.”

Jihan mengusap rambut anaknya yang kini lebih tinggi darinya.

“Kalau begitu, bantu Mama satu hal… Temui Bu Retno dari komunitas supplier kain di Cipulir. Biar butik kita punya stok baru. Anggap aja… kerja sama bisnis.”

Zavian tersenyum tipis.

“Oke. Tapi aku bawa motor sendiri ya. Sekalian mampir ke toko langganan aku cari bahan buat pesanan cowok Korea yang mau gelang kulit tiga layer.”

Malam itu, sebelum tidur, Zavian membuka catatan di HP-nya.

Saldo: Rp 34.750.000

Job pending: 3 endorse, 2 collab YouTube, 1 pesanan khusus gelang edisi “Stardust”.

Ia mengetik sebuah pesan yang tak jadi dikirim:

“Kalau suatu hari kamu baca ini, Ayah… aku gak marah. Aku cuma pengen ngerti. Tapi kalau gak bisa ngerti, setidaknya izinkan aku jadi lelaki yang gak akan pernah lari kayak kamu.”

BAB 4: DUNIA YANG TIDAK IA PILIH

Sabotase

Hari itu, langit Jakarta tampak cerah. Tapi suasana hati Zavian berkabut.

Pagi baru saja dimulai ketika ia tiba di sekolah, memarkir motornya di spot biasa dekat lapangan basket. Tas selempang khasnya masih menggantung di bahu, dengan gelang-gelang kulit yang mulai jadi tren berkat story IG-nya yang viral minggu lalu bareng Youtuber Ayla Nayla.

Begitu memasuki kelas, Aldric—teman satu geng sekaligus "admin" tidak resmi dari bisnis aksesoris mereka—berlari mendekatinya dengan wajah panik.

“Vi! Tokped kamu down. Review-nya di-bomb negatif semua. Banyak orderan dibatalin. Shopee juga di-report akun fake!”

Zavian langsung membuka HP-nya. Puluhan notifikasi bertubi-tubi.

[Pesanan Dibatalkan]

[Akun Dilaporkan: Dugaan Produk Ilegal/KW]

[Bintang 1: Produk jelek, beda sama gambar!]

Darahnya mendidih. Dia tahu barang-barangnya orisinil buatan tangan, bukan KW seperti yang dituduhkan. Bahkan beberapa gelang spesial punya sertifikat bahan asli kulit Sapi Garut.

“Ini pasti kerjaan si cowok-cowok toxic dari event basket minggu lalu,” geram Zavian, menahan emosi.

“Gara-gara followers IG gue naik, banyak yang sirik. Apalagi pas gue collab sama Alyana waktu itu.”

Aldric mengangguk, sambil menunjukkan DM anonim yang menyebut akun Zavian “jualan ilegal, fake product, gak pantas jadi influencer”.

“Terlalu banyak spotlight, Zav. Dunia bawah juga gak suka kalau kita terlalu kinclong…”

Zavian mendengus. Tapi ia tidak panik. Ia membuka Story IG dan bicara langsung ke kamera.

“Oke guys, ada yang coba hancurin bisnis gue. Tapi kita gak turun cuma gara-gara drama receh. Kita naik bukan karena instan, tapi karena niat. Yang beli tau kualitas, yang sirik cuma bisa nonton.”

Like masuk ribuan. DM penuh dukungan. Beberapa brand yang pernah kerja sama bahkan repost story-nya dan menawarkan promo bundling khusus sebagai bentuk solidaritas.

Namun, saat lonceng sekolah berbunyi dan ia berjalan ke ruang kelas, satpam memanggilnya.

“Zavian Kenzo. Ke ruang BK sekarang. Ada panggilan.”

Di ruang BK, sudah ada Bu Lidya, guru BK berhijab yang biasanya terlihat cuek tapi dikenal sangat teliti. Di sebelahnya, Wakil Kepala Sekolah duduk dengan wajah tegas.

“Zavian,” kata Bu Lidya pelan tapi tegas, “Kami menerima laporan bahwa kamu menjalankan bisnis ilegal lewat sekolah. Termasuk dugaan pelanggaran etika promosi dan pelanggaran aturan sekolah tentang kegiatan komersial.”

Zavian menatap mereka. Tenang, tapi dengan rahang mengeras.

“Saya gak pernah jualan di sekolah, Bu. Semua transaksi lewat online. Dan semua produk saya handmade, bisa dicek. Yang saya tahu, saya lagi diincar sama pesaing. Beberapa akun fake nyerang sistem saya.”

Wakil Kepala Sekolah membalas tajam.

“Kami tetap akan memproses pelanggaran ini secara administratif. Dan kalau terbukti, ada kemungkinan kamu diskors. Atau lebih parah…”

Zavian keluar dari ruangan BK dengan kepala dingin, tapi matanya menyiratkan badai yang baru saja dimulai. Di tangannya, HP masih terus berdering. Salah satunya dari brand fashion luar negeri yang tetap ingin mengirim produk untuk endorse.

Ia buka IG-nya, mengetik caption baru:

“Kalau lo pikir sabotase bisa matiin usaha gue, lo salah. Ini bukan soal cuan, ini soal pride. Gue jatuh, gue bangkit. Gak pake drama, langsung kerja.”

Nyaris Dikeluarkan

Hari itu, seluruh kelas IPS 3 sedang menjalani ujian akhir semester. Tapi Zavian Kenzo tidak sepenuhnya bisa fokus.

Sorot mata beberapa siswa IPA yang duduk tak jauh dari kelasnya terasa menusuk. Bisik-bisik terdengar sejak pagi. Beberapa akun gosip sekolah bahkan mulai menyebarkan narasi bahwa bisnis Zavian jual produk KW dan “cuma pansos dari IG cewek-cewek cantik.”

Saat istirahat siang, di kantin lantai dua, suasana yang semula ramai mendadak menegang. Zavian duduk bersama Aldric dan Rinjani, baru saja membuka bekal saat tiga cowok dari kelas IPA 1 datang menghampiri.

Salah satunya, cowok bertubuh besar bernama Arvino, menyeringai sambil melipat tangan.

“Influencer KW makan nasi goreng juga rupanya, Kirain makanan endorse-an terus.”

Zavian tetap tenang. Ia sudah terlalu sering berurusan dengan sindiran.

Tapi yang membuat darahnya mendidih bukan itu—melainkan ucapan berikutnya dari cowok berjaket varsity abu-abu, Yudha namanya.

“Gak heran sih kalau anak kayak lo cari duit dari medsos. Ibunya kan juga nggak laku jualannya.”

“Bener tuh. Butik setengah mati, anaknya sok sukses.”

Hening. Satu detik. Dua detik.

Aldric sempat menarik lengan Zavian pelan, tapi semuanya terlambat. Tinju Zavian mendarat tepat di rahang Yudha. Kursi berderit, meja tergeser, dan suara gaduh memecah suasana kantin.

Perkelahian meledak.

Aldric dan cowok IPA bertubuh besar ikut bergumul. Rinjani berteriak minta tolong. Satu guru yang sedang jaga di kantin langsung berusaha memisahkan.

“Cukup!! Kalian ke ruang BK sekarang juga!” bentak Pak Roni, guru olahraga.

Zavian tak bicara sepatah kata pun. Napasnya berat, matanya memerah. Tapi bukan karena marah—melainkan luka batin yang selama ini ia tekan.

Ruang BK, 30 Menit Kemudian

Suasana tegang. Wakil kepala sekolah, Pak Doni, guru wali kelas, dan tiga orang tua siswa IPA sudah duduk. Sementara Jihan Purnamasari—ibunya Zavian—baru saja datang tergesa dengan wajah khawatir.

“Kenapa lagi, Zavian? Kamu bikin apa?” tanya Jihan dengan suara nyaris gemetar.

Zavian menunduk. Tapi bukan karena menyesal. Hatinya penuh bara.

“Aku dihina, Bu. Mereka hina Mama. Aku diam sejak kemarin. Tapi ini... mereka udah kelewatan.”

Wakil kepala sekolah menimpali dengan tegas.

“Apa pun alasannya, tindakan kekerasan fisik tidak bisa dibenarkan. Kami sedang pertimbangkan skorsing, dan jika perlu, pemanggilan komite disiplin.”

Jihan berdiri, menatap mereka semua. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam.

“Kalau sekolah ini tidak bisa melindungi muridnya dari bullying dan fitnah, lalu apa fungsi pendidikannya?”

Ruangan hening.

Bu Lidya menatap Zavian, lalu menatap berkasnya. Ia akhirnya bicara pelan.

“Saya tahu Zavian anak yang pintar. Nilainya stabil. Banyak siswa terbantu bisnisnya. Tapi ia butuh bimbingan... bukan paksaan.”

Setelah rapat internal, keputusan diambil: Zavian tidak dikeluarkan. Tapi diskors tiga hari dari kegiatan sekolah. Ia juga diminta menuliskan surat refleksi dan melakukan konseling rutin.

Di parkiran sekolah, saat semua orang sudah pergi, Jihan menatap anaknya.

“Kenapa kamu selalu merasa harus jadi pahlawan, Nak?”

Zavian menoleh. Senyumnya tipis, tapi getir.

“Karena nggak ada yang pernah jadi pahlawan buat kita, Ma.”

Bimbingan Sang Guru BK

Hari pertama skorsing. Zavian tidak duduk termenung di rumah. Ia datang ke sekolah, bukan untuk belajar, tapi memenuhi panggilan konseling dari Bu Lidya—guru BK sekaligus sosok yang diam-diam memantau perkembangan dirinya sejak kelas 10.

Ruangan BK tidak terlalu besar. Hanya ada sofa panjang, satu rak buku tipis, dan lukisan bunga teratai yang sedikit retak di pojok kiri atas. Zavian masuk tanpa ekspresi. Tapi begitu duduk, Bu Lidya langsung bicara:

“Kamu tahu kenapa saya minta kamu tetap datang?”

“Karena saya bikin rusuh?”

“Karena saya ingin tahu: kenapa kamu tumbuh seperti ini, Zavian Kenzo.”

Zavian mengangkat alis. Tatapannya waspada. Tapi Bu Lidya tak gentar. Matanya tajam, tenang, seperti samudra yang diam tapi bisa menenggelamkan.

“Anak-anak seperti Yudha dan Arvino... saya sudah hafal polanya. Sok berkuasa karena orang tuanya kaya. Tapi kamu... kamu beda. Kamu lapar. Bukan cuma lapar uang. Tapi lapar keadilan.”

Zavian menunduk pelan. Diam. Lalu mengangkat pandangannya, kini mata mereka bertemu.

“Saya cuma pengen hidup, Bu. Bantu Mama. Biar kami nggak diremehkan.”

Bu Lidya mengangguk.

“Saya bisa bantu kamu, tapi kamu harus kasih saya akses. Kamu anak yang cerdas, Zavian. Tapi kamu juga menyimpan amarah terlalu dalam.”

Zavian hanya mengangguk kecil.

Sore Hari, Setelah Konseling

Saat keluar dari ruang BK, koridor sekolah terasa berbeda. Tatapan mata mengikuti langkahnya. Tatapan dari siswa-siswi lain—kagum, penasaran, takut.

Anak-anak IPA yang biasanya arogan langsung menunduk begitu Zavian lewat. Yudha bahkan memutar arah begitu bertemu pandang. Arvino hanya diam, berdiri kaku seolah sedang dihukum.

Sementara itu, dari sisi tangga menuju ruang seni, sekelompok siswi dari kelas XI dan XII berbisik-bisik pelan.

“Itu Zavian, kan?”

“Iya, yang viral abis karena mukulin cowok IPA demi bela ibunya.”

“Sumpah keren banget... udah atletis, kaya, setia sama ibu.”

“IG-nya nambah 100 ribu followers cuma dalam seminggu. Gila.”

Zavian pura-pura tak dengar. Tapi senyumnya sedikit terangkat di ujung bibir. Ia tahu, walaupun reputasi “nakal” melekat padanya sekarang, tapi ada hal yang lebih kuat dari itu: karisma yang lahir dari keberanian dan konsistensi.

Keesokan Harinya – DMs & Endorsmen

Di rumah, sambil membuka laptop dan HP, notifikasi datang tanpa henti:

DM dari beberapa brand lokal: sepatu, jam tangan kulit, dan produk fashion remaja.

Ajakan collab dari youtuber cewek bernama Nasha Kireina—seorang content creator lifestyle asal Bandung yang punya 300k subscriber.

Permintaan wawancara dari podcast remaja Jakarta.

Zavian menyipitkan mata, menandai satu per satu.

“Oke... kalau dunia udah mulai memperhitungkan gue, waktunya gue naikin permainan.”

Ia menulis jadwal. Mulai dari produksi konten endorsmen, collab YouTube, sampai revisi desain gelang kulit premium untuk pasar gelap—semua diatur rapi di notes-nya.

Sorotan Baru: Nasha, Podcast, dan Dunia Endorsmen.

Hari Sabtu, jam 10 pagi — Studio Podcast "Youth Talk ID", Kemang, Jakarta Selatan.

Zavian datang mengenakan jaket denim abu gelap, t-shirt putih polos, dan sneakers lokal brand yang baru saja mengirimkannya sepasang sepatu untuk di-review. Jam tangannya mencolok—hitam matte dengan detail kulit asli dari sebuah brand lokal asal Bandung, salah satu endorsmen terbaru.

Begitu masuk ke dalam studio, ruangan itu penuh dengan lampu softbox, mic condenser, dan aroma kopi fresh brew.

Seseorang menyambutnya dengan senyum cerah.

“Hai! Zavian, kan? Aku Nasha, yang bakal host podcast ini.”

Zavian menatapnya sekilas—Nasha Kireina. Cantik, enerjik, pembawaannya tenang tapi penuh ide. Rambut panjangnya diikat santai, gaya casual dengan blouse putih dan celana high-waist hitam. Ia adalah content creator yang sudah ia kenal sejak lama lewat YouTube—dan hari ini, mereka collab langsung.

"Halo. Nggak nyangka akhirnya kita collab juga."

“Iya, followers kamu pada spam komen terus, suruh aku undang kamu. Padahal aku pikir kamu bakal susah diajak ngomong.”

Zavian nyengir, duduk di sofa podcast.

“Gue kelihatannya aja dingin, tapi selama bukan anak IPA songong, gue bisa ngobrol sama siapa aja.”

Nasha tertawa, dan wawancara pun dimulai.

Podcast berjalan 35 menit.

Topik: “Bisnis, Basket, dan Brutalnya Dunia Sekolah Jakarta”

Zavian bercerita soal awalnya jualan gelang kulit, promosi akun IG mamanya, sampai akhirnya masuk ke komunitas aksesoris pasar gelap dan merambah ke crypto. Ia tidak membesar-besarkan apapun, tapi gaya bicaranya tenang, jujur, dan straight to the point. Justru itu yang membuat audiens di studio kagum.

“Gue belajar dari dua hal: nahan malu, sama nahan marah. Dua-duanya butuh mental kuat. Dan sekarang, gue belajar nahan ego juga. Karena makin naik, makin banyak yang pengen jatuhin.”

Saat podcast tayang malamnya, penonton langsung meledak. Komentar penuh pujian:

“Zavian vibes-nya kayak tokoh utama film.”

“Dari pasar gelap ke panggung podcast, gokil banget.”

“Zavian x Nasha is the duo we didn’t know we needed.”

Sore Hari — Photoshoot & Endorsmen

Setelah podcast, mereka lanjut ke rooftop studio untuk collab konten IG & TikTok. Nasha sudah menyiapkan skrip video singkat: “3 Looks Cowok Simpel Tapi Menawan”.

Zavian mengenakan 3 outfit berbeda:

Casual sporty: hoodie abu dan sneakers baru (endorse).

Semi-formal: kemeja putih dengan jam kulit coklat tua (endorse).

Streetwear: jaket varsity hitam, celana hitam ripped, dan slingbag premium lokal.

Nasha merekam semua dengan semangat. Kadang tertawa karena ekspresi Zavian yang terlalu cuek atau spontan.

“Ya ampun, gaya lo kayak model brand internasional. Tapi lo nahan banget ya senyum?”

“Gue bukan nahan, emang nggak ngerti aja gimana caranya sok lucu kayak konten cowok-cowok TikTok.”

“Hahaha! Ya udah, justru itu yang bikin natural.”

Di akhir sesi, mereka duduk di pinggir rooftop. Nasha memandang ke arah langit yang sudah mulai oranye.

“Gue nggak nyangka lo se-kerja keras ini. Banyak anak seumuran lo yang hidup di zona nyaman, Zavian.”

“Zona nyaman tuh racun. Gue udah ngerasain.”

Malam Hari — DM Meledak Lagi

Setelah video mereka tayang di IG dan TikTok, akun Zavian naik 200 ribu followers hanya dalam 2 hari. Banyak brand baru masuk ke DM:

Brand lokal jam tangan: mau collab photoshoot series.

Sepatu sneakers premium lokal: minta review video.

Podcast di Bandung dan Surabaya: undangan jadi bintang tamu.

Fanpage fans dari luar negeri: Brasil, Filipina, India.

Zavian membuka satu per satu. Di akhir, ia menulis di notes:

“Bikin situs pribadi. Buat sistem tracking endorse & komisi.”

“Cari editor video tetap buat collab konten.”

“Bagi hasil untuk Butik Mama.”

Ikatan Akar Rumput

Hari Senin, jam 6.45 pagi — Halaman sekolah.

Zavian duduk di atas motornya, mengunyah roti tawar isi selai coklat. Beberapa anak-anak yang biasa jadi korban geng senior kini justru duduk bersandar di dinding pagar, dekat dengan posisi Zavian.

"Bro, makasih banget yang waktu itu," ucap seorang siswa kelas 10, Raka, sambil mengacungkan jempol.

"Lo ngelawan sendiri, man. Gila lo." tambah Bayu, anak kelas 11 yang dulu sering ditindas karena badannya kecil.

Zavian hanya mengangguk, lalu menjawab singkat.

“Nggak usah dibesar-besarin. Mereka cuma berani kalau rame.”

Anak-anak ini bukan dari kalangan populer. Anak-anak pinggiran. Yang kalau istirahat lebih suka duduk di belakang kantin, bawa bekal dari rumah, dan gak punya uang buat beli sneakers viral.

Tapi sejak kejadian geng IPA songong dihajar, Zavian jadi semacam pelindung informal. Aura “jangan cari masalah” makin kental di wajahnya. Dan mereka semua tahu: Zavian bukan pahlawan. Tapi juga bukan penonton.

Di ruang kelas IPS 3

Guru Ekonomi belum masuk. Ruangan penuh suara. Tapi Zavian duduk di bangkunya, buka laptop bekasnya yang sudah penuh stiker crypto dan grafik trading.

Bayu dan Raka duduk di sebelahnya.

"Zav, itu yang grafik warna ijo-ijo naik itu maksudnya apa sih?"

“Itu candlestick. Kalau ijo, berarti harga naik. Tapi lo harus tahu juga itu naik karena apa. FOMO atau fundamental.”

"Hah? FOMO apaan tuh?"

“Fear of Missing Out. Banyak yang beli cuma karena takut ketinggalan. Padahal sering jebakan.”

Zavian mulai menjelaskan konsep sederhana crypto ke mereka. Ia bahkan nunjukin satu situs exchange dan cara jual-beli kecil-kecilan pakai akun demo.

“Gue gak ngajarin kalian jadi spekulan ya. Tapi ngerti dunia beginian penting. Dunia udah digital, bro. Jangan cuma ngerti skor bola.”

Sore Hari – Belakang Kantin

Zavian dan kelompoknya duduk melingkar. Beberapa bawa laptop murah, ada juga yang sambil coret-coret kertas strategi.

Mereka mulai membangun mini-komunitas bisnis kecil. Zavian membantu satu anak membuat akun reseller untuk produk aksesoris yang bisa dijual online. Ada juga yang diajarin cara desain logo pakai Canva.

“Kalian bukan pengikut gue. Tapi gue pengen kalian bisa mandiri kayak gue dulu waktu nggak punya siapa-siapa.”

Di antara mereka, muncul tokoh baru: Diko. Anak teknik mesin, pendiam, jago coding. Zavian tertarik padanya karena skillnya bisa dipakai bikin sistem tracking pengiriman dan dashboard online.

"Gue bisa bantu buatin sistem inventory basic, sih. Tapi server-nya harus stabil."

“Tenang. Gue urus hosting-nya. Kita bikin beta dulu buat produk gue, nanti baru bantu anak-anak yang lain.”

Malam Hari – Obrolan dengan Jihan

Di rumah, Zavian duduk di ruang makan, membuka tablet sambil mengecek notifikasi endorsmen. Jihan memperhatikannya dari dapur.

“Zavian... kamu kayaknya terlalu sibuk sekarang. Ibu cuma takut kamu kebawa arus orang-orang itu.”

Zavian mengangkat wajahnya, menatap ibunya lembut.

“Ibu... aku mungkin sibuk. Tapi aku juga sadar ke mana kaki ini melangkah. Aku belajar dari masa lalu kita. Dan aku gak akan ninggalin orang yang pernah merasa ditinggal, kayak aku dulu.”

Jihan terdiam. Tatapannya melembut, air matanya hampir jatuh.

“Ayahmu... dulu juga kayak kamu. Punya visi, idealis. Tapi akhirnya dia... ya, kamu tahu sendiri.”

"Aku gak akan jadi dia, Bu. Aku jalanin semua ini supaya kita gak pernah ada di posisi dulu lagi."

Anak-anak pinggiran yang kini punya arah.

Di balik kekacauan, Zavian perlahan membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis: komunitas akar rumput. Remaja biasa, tapi mulai memahami dunia, keadilan, dan harga diri.

BAB 5: API DALAM DARAH

Belajar Membakar Diri Sendiri

Hari Minggu pagi – Sebuah gym kecil di bilangan Tebet

Keringat membasahi kaus hitam Zavian. Nafasnya memburu, tangan terangkat menahan pukulan instruktur Krav Maga yang jauh lebih besar darinya. Tapi dia tidak mundur. Tidak sekarang.

“Ulangi teknik disarm senjata tajamnya! Fokus di kecepatan refleks, Zav!”

“Siap, Coach!”

Gerakannya cepat dan kasar, sesuai gaya khas Krav Maga: bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk bertahan hidup. Untuk melumpuhkan lawan dalam waktu singkat.

Setelah satu jam sesi intens, Zavian langsung ganti matras ke sisi kanan ruangan, melanjutkan latihan Aikido bersama instruktur Jepang paruh baya. Gerakannya lebih halus tapi menuntut kontrol emosi dan arah gerak tubuh.

“Kamu cepat belajar… tapi kau terlalu agresif.”

“Karena hidup saya terlalu banyak serangan, Sensei.”

“Dan kadang yang kamu butuhkan adalah arah, bukan kekuatan.”

Zavian terdiam.

Sore hari — Lapangan basket sekolah

Keringatnya belum kering dari latihan bela diri. Tapi ia tetap hadir untuk sesi latihan ekskul basket. Tak ingin kelihatan lemah di hadapan timnya, ia ikut bertanding dua ronde meski lututnya terasa ngilu.

“Lo gila, Zav. Dari gym langsung ke sini?”

“Gue gak sempat pilih waktu. Dunia gak kasih kita opsi kayak anak-anak sultan itu.”

Malam hari – Balkon kamar Zavian

Zavian duduk bersandar sambil melihat ponsel. Ada notifikasi baru: dua pesanan untuk hoodie buatannya yang baru launching di Instagram, brand kecil bernama “FRAKSI.”

Logo sederhana, warna-warna netral, dan narasi perjuangan anak pinggiran yang dijadikan konsep utama.

Di bawahnya ada notifikasi dari Diko:

Diko: Zav, sistem tracking udah bisa real-time sekarang. Udah connect ke dashboard lo. Bisa lihat grafik penjualan juga.

Zavian: Nice. Tar gue kasih akses ke anak-anak reseller juga.

Dia menatap ke langit malam Jakarta. Penuh cahaya, tapi terasa pengap. Seolah kota ini memaksa semua orang untuk menyalakan apinya sendiri… atau padam.

Besoknya — Sekolah

Sambil duduk di bangkunya, Zavian membuka dashboard laptop. Sudah ada 200 ribu views di TikTok Reels collab-nya dengan Nasha Kireina. Pesanan naik. Brand mulai diperhatikan banyak orang.

“Zav, hoodie lo dipake influencer dari Bekasi tuh. Gila, cuan banget lo.”

“Baru mulai. Belum apa-apa.”

Tapi di balik kalimat itu, matanya terlihat menajam. Semakin banyak tekanan—semakin kuat api dalam dirinya menyala.

FRAKSI: Bukan Sekadar Brand

Hari Selasa sore – Ruang kelas kosong, jam pulang sekolah

Di antara meja-meja kosong dan cahaya senja yang masuk dari jendela, Zavian dan Diko membuka laptop mereka. Layar memperlihatkan dashboard penjualan, grafik order yang menanjak, serta sistem tracking buatan Diko yang kini bisa memantau pengiriman sampai ke detail kurir.

“Lo gila juga sih, Ko. Udah kayak CTO startup.”

“Ya, lo gila juga, bisa bikin orang mau beli baju anak SMA gini. Kita cocok.”

“‘FRAKSI’ ini bukan cuma baju. Ini cerita kita.”

Hari-hari berikutnya – Proses produksi

Zavian bolak-balik ke vendor sablon, quality control desain, sampai photoshoot kecil-kecilan di gang sempit rumah temannya. Tapi hasilnya rapi dan autentik. Tak seperti brand mewah penuh glamor, FRAKSI justru tampil sederhana, berani, dan... jujur.

Setiap paket dikemas manual dengan stiker tangan bertuliskan:

“Untuk lo yang tetap hidup walau diseret dunia.”

— FRAKSI.

Instagram dan Sosial Media

Zavian mulai sering jadi model brand-brand lokal yang tertarik dengan citra "anak pinggiran ambisius" yang melekat padanya. Feed IG-nya penuh dengan foto-foto stylish namun tetap kasual, disisipi caption reflektif dan kritis.

Followers-nya naik ke 6 juta.

Akun Youtube-nya pun bertumbuh: vlog kehidupan sehari-hari, obrolan ringan soal motivasi dan bisnis kecil, hingga video reaction terhadap produk UMKM. Fans-nya menyebutnya “Abang FRAKSI,” dan menyukai sisi autentik serta blak-blakan Zavian.

Di sekolah – suasana jadi berubah

Murid-murid yang dulu menyepelekannya, kini mulai melihat Zavian sebagai figur nyata. Beberapa cowok tetap sinis, tapi mayoritas mulai hormat.

“Gila, si Zavian tuh sekarang jadi icon anak SMA se-Jakarta.”

“Dia bukan cuma selebgram bro, dia jualan, desain, fight... dia hidupin banyak orang juga.”

Di balik layar – Diko tak kalah sibuk

Diko, meskipun jarang tampil, mulai dihormati banyak anak muda sebagai "engineer muda" yang sukses mengotomatisasi dashboard sistem FRAKSI. Beberapa startup kecil bahkan menghubunginya lewat DM, menawarkan kerja sama.

“Kita udah bukan jualan baju, Zav. Kita mulai bangun ekosistem.”

“Dan kita belum nyentuh 10% dari potensi kita.”

Fanbase Zavian

Bermunculan akun fanbase dengan nama:

@zavian.legacy

@fraksi.army

@abangzav.daily

dan bahkan TikTok challenge dengan #FraksiLook

Zavian tetap rendah hati. Tapi ia tahu: ia sedang membentuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.

Alexandria dan Ujian Hidup Terbesar

Suatu Jumat sore – Perpustakaan sekolah

Zavian sedang menulis sketsa desain baru FRAKSI di buku catatannya. Sunyi. Sampai kemudian muncul suara lembut yang sudah mulai akrab beberapa minggu terakhir.

“Boleh duduk di sini?”

“Terserah kamu, asal jangan ganggu ‘proses kreatif gue’.”

“Santai aja, ‘bang CEO’.”

Itulah Alexandria F. Mahendra. Siswi baru pindahan dari Bandung. Latar belakangnya akademis, anak aktif debat, dan menyukai dunia bisnis juga. Tapi yang membedakan Alexandria adalah ketenangannya. Ia tak terkesima dengan jumlah followers Zavian atau sorotan sosial media.

Interaksi mereka mulai intens

Setiap hari pulang sekolah, Alexandria kadang membantu Zavian mengecek grammar campaign FRAKSI atau diskusi tentang metode promosi lebih cerdas. Di sisi lain, Zavian belajar dari Alexandria bagaimana menyampaikan idealisme lewat narasi.

“Jangan jual baju. Jual cerita. Jual makna.”

“Lo ngomong kayak dosen branding ya.”

“Gue serius. Dan lo tau itu.”

Zavian diam. Alexandria bisa menembus bagian dirinya yang biasanya ia sembunyikan di balik candaan atau ketegasan.

Momen mereka di luar sekolah

Suatu hari, Zavian mengajak Alexandria ke studio produksi kontennya yang sederhana. Alexandria kagum. Belum pernah melihat anak muda yang begitu aktif tanpa dukungan apa pun dari sistem.

“Lo gak takut gagal ya?”

“Takut, tapi gue lebih takut kalau nyokap gue nanti nyesel punya anak yang nyerah.”

“Berarti kita punya alasan yang sama.”

“Bokap lo juga ninggalin lo?”

“Gak ninggalin. Tapi dia terlalu sibuk untuk sadar gue ada.”

Hening sejenak. Ada luka di sana. Yang akhirnya membentuk kedekatan yang pelan-pelan dalam.

Ujian Nasional makin dekat

Di sekolah, tekanan mulai meningkat. Ujian akhir sekolah IPS jadi agenda utama. Zavian yang dulu dikenal santai, kini terlihat fokus—buku catatan penuh coretan soal ekonomi, geografi, hingga sosiologi.

Di kelas:

Guru: “Saya minta kalian semua serius. Termasuk kamu, Zavian.”

Zavian: “Siap, Bu. Kalo nilai gue jelek, nanti gue malu sama followers.”

Seluruh kelas tertawa.

Tapi Alexandria tahu: Zavian sedang mencoba. Dengan serius.

Di balik semua itu: konflik batin

Zavian mulai sering bengong sendiri di malam hari. Ia menatap grafik crypto, angka order FRAKSI, dan video endorsement yang harus segera diposting. Tapi di layar HP-nya, foto ibunya yang sedang tidur di sofa justru lebih sering ditatap lama.

“Gue pengen bahagiain dia, tapi gue juga takut jadi orang yang lupa dari mana dia berasal.”

“Gue pengen punya semuanya, tapi gak pengen kehilangan diri gue sendiri.”

Alexandria tahu: Zavian bukan sekadar remaja ambisius. Ia sedang tumbuh menjadi ‘api’ yang siap meledak—demi orang yang ia cintai, dan demi dirinya sendiri.

Luka Lama dan Mimpi yang Terbakar

Pagi itu sunyi. Hari pengumuman kelulusan.

Zavian datang ke sekolah dengan hoodie hitam polos, wajah datar, dan headset di telinga. Di layar ponsel, Alexandria kirim pesan:

“Apapun hasilnya, kamu udah jauh lebih hebat dari semua angka.”

Zavian balas cepat.

“Makasi. Tapi nilai tetap penting. Gue janji sama nyokap.”

Satu per satu murid dipanggil ke ruang aula. Gegap gempita, banyak yang bersorak. Zavian hanya menunggu di pojok ruangan, mata setengah merem.

Hingga terdengar:

“Zavian Kenzo Mahardika. Kelas XII IPS. Peringkat 3 besar angkatan.”

Seluruh ruangan mendadak sunyi. Murid-murid kaget. Anak yang mereka kira sibuk endorse dan bisnis, ternyata lulus nyaris dengan nilai sempurna.

“Itu bukan nilai beli kan?”

“Enggak lah. Zavian beneran jenius. Dia cuma males ngomong aja.”

Beberapa guru tersenyum bangga. Termasuk Bu Lidya, guru BK yang kini berdiri paling depan memberi ucapan.

“Saya bangga sama kamu. Tapi saya juga takut.”

“Takut kenapa, Bu?”

“Takut kamu terlalu cepat dewasa, dan akhirnya lupa jadi remaja.”

Malamnya di rumah

Jihan, sang ibu, sudah menyiapkan tumpeng kecil dan lilin ulang tahun—meskipun itu bukan hari ulang tahun siapa-siapa.

“Tumpeng untuk anak ibu yang udah nyelesaiin SMA tanpa nyerah.”

Zavian diam. Di meja, ada bingkisan kecil dari ibunya: sebuah jam tangan kayu, simbol dari waktu yang selama ini mereka lewati tanpa banyak keluhan.

“Mama bangga?”

“Bukan cuma bangga. Mama utang hidup ke kamu, Zav.”

“Jangan ngomong gitu… Aku cuma ngelakuin apa yang laki-laki harus lakuin.”

Tapi malam belum usai…

Ketika Zavian membuka folder lamanya di laptop, ia menemukan rekaman suara lama. Suara ayahnya. Laurent Mahardika. Pria yang meninggalkan mereka untuk ke Jerman.

“Zavian, someday you’ll understand why I had to go. Some journeys must be walked alone.”

Zavian terpaku. Suara itu menyakitkan, sekaligus menghidupkan luka lama.

“Ngapain pergi tanpa pamit? Ngapain ninggalin ibu?!”

Ia hampir merusak laptopnya. Tapi Alexandria menelepon tepat waktu.

“Hey… kamu di mana?”

“Di masa lalu. Tapi gak apa-apa. Gue bakal balik lagi.”

Di balik luka itu, ada kobaran tekad.

Mimpi Zavian untuk membuat clothing line-nya mendunia, mengangkat nama ibunya, dan membuktikan bahwa anak tanpa privilege pun bisa berdiri sejajar, kini semakin menyala.

Nilainya memuaskan. Tabungannya menembus seratus juta. Tapi luka itu… tetap membara.

“Gue belum selesai. Gue bahkan belum mulai.

Jakarta Selatan, menjelang senja.

Langit mendung, angin berhembus malas. Di ruang tengah rumah itu, aroma kayu manis dan lavender dari diffuser menyelimuti udara. Tapi suasana tak seramah biasanya.

Jihan Purnamasari, perempuan gigih yang menghidupi butik kecil dari nol, kini terbaring lemas di sofa. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis. Matanya sayu, namun masih mencoba tersenyum saat Zavian pulang membawa sebungkus makan malam.

“Maaf, Zav... Mama ketiduran. Harusnya tadi nyiapin makan buat kamu.”

“Ma, stop. Duduk aja. Nggak usah mikir masak. Ini aku bawa.”

Zavian menurunkan tasnya, mendekat, lalu menyentuh dahi ibunya.

“Panas, Ma. Seharian tadi ngapain lagi? Kok sampe kayak gini?”

“Nggak ngapa-ngapain... cuma nyusun stok barang dan foto katalog, terus sempet ngantar kain ke supplier... abis itu...”

“MA.” Zavian menarik napas tajam. “Aku kan udah bilang, jangan maksain diri.”

Jihan terdiam. Ia tahu Zavian bukan lagi bocah kemarin sore. Tapi masih sulit baginya untuk menerima bahwa anak remajanya kini menjadi tulang punggung yang diam-diam menopang segalanya.

Beberapa hari setelah itu

Hasil check-up menyatakan kelelahan kronis, tekanan darah rendah, dan anemia ringan. Jihan harus istirahat total minimal dua minggu. Dokter menyarankan pemantauan intens.

Malam itu, Zavian berdiri di balkon, memandangi lampu-lampu kota. Di tangannya, formulir pendaftaran Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi sudah terisi. Ia memilih kampus itu bukan karena passion… tapi karena dekat dari rumah.

“Gue gak akan tinggalin lo, Bu. Gue di sini. Selamanya.”

Pagi-pagi, Zavian mengenakan kaos lusuh dan sandal jepit, lalu keluar ke halaman belakang.

Ia membawa beberapa bibit: mawar putih, melati, bunga lavender, dan dua pot kecil tanaman anggur.

“Ibu selalu pengen taman kecil. Katanya biar bisa minum teh sambil liat bunga kayak di film-film.”

Tangannya mengaduk tanah. Tidak secepat menggambar grafik Bitcoin. Tidak seasik nge-podcast. Tapi entah kenapa, menanam membuat hatinya terasa penuh.

Ia juga menanam semangka. Bukan karena masuk akal. Tapi karena ibunya pernah bercanda:

“Kebayang gak, makan semangka dari kebun sendiri? Mewah banget tuh!”

Kini ia mencoba mewujudkan candaan itu. Biar ibu tahu, bahkan hal remeh pun tak akan ia anggap sepele… jika itu demi melihat senyumnya.

Sore itu, Alexandria datang membawa termos teh madu dan dua kotak kue.

Mereka duduk di tangga depan, memandangi halaman yang mulai ditumbuhi daun muda.

“Gue takut kehilangan dia, Lex.”

“Tapi kamu kuat. Kamu gak akan biarin itu terjadi, kan?”

“Enggak.” Zavian menggenggam cangkir. “Gue udah janji.”

Tatapan Zavian mengeras. Bukan marah, bukan sedih. Tapi seperti bara yang belum padam—dan takkan pernah padam.

Malam harinya, ia menulis satu kalimat di whiteboard kecil di kamarnya:

“If the world breaks me, I will bleed gold.”

Tabungan sudah seratus juta. Akun media sosial makin berkembang. Tapi tak satu pun dari itu membuatnya cukup—selama ibunya belum benar-benar bahagia.

Karena buat Zavian Kenzo Mahardika, hidup bukan soal jadi viral.

Bukan soal kaya.

Tapi soal janji.

Janji seorang anak untuk menjaga satu-satunya orang yang pernah percaya padanya... bahkan saat dunia belum tahu namanya.

BAB 6: JEJAK DALAM API

“Kampus, Kamera, dan Kapitalisme”

3 Februari 2018

Usia Zavian: 18 tahun.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Di tengah padatnya gedung-gedung FISIP UI yang dilingkari pohon-pohon trembesi, suara kamera ponsel tak pernah benar-benar berhenti berbunyi. Di antara mahasiswa baru yang masih canggung, ada satu sosok yang tidak pernah sepi dari perhatian.

Zavian Kenzo Mahardika.

Jaket denim abu-abu dari FRAKSI tersemat dengan sempurna di tubuh atletisnya. Celana chino gelap, sepatu sneakers edisi kolaborasi lokal, dan jam kulit limited edition di tangan kirinya.

Bukan gaya pamer. Tapi gaya yang jujur. Seolah setiap elemen dirinya berkata: “Saya membangun ini dari nol.”

Di depan gedung B1, seorang mahasiswi baru menghampiri dengan malu-malu.

“Kak Zavian... boleh foto? Aku suka banget podcast Kakak tentang ‘Mental Tahan Pukulan’ yang kemarin.”

“Boleh dong. Tapi abis ini kamu harus kasih aku judul podcast kamu sendiri minggu depan. Gantian ya yang nginspirasiin.” Klik. Jepretan kamera jadi bukti bahwa seleb kampus ini tak hanya memesona, tapi juga merakyat.

5 Februari 2018

Jam 09.00 WIB – Kelas Teori Komunikasi

Zavian duduk di baris tengah. Meski followers-nya sudah tembus 10 juta di Instagram, 5 juta subscriber YouTube, dan akunnya tersebar di TikTok, X, Threads, dan Spotify dengan jutaan pengikut, dia tetap menyimak dosen dengan serius.

Tiap poin materi ia tulis rapi, lalu tandai dengan kode warna sesuai tema. Bukan demi IPK semata, tapi karena ia percaya: “Kalau mau pengaruhin banyak orang, lo harus ngerti cara pikir mereka.”

Teman-teman sekelas sering terkejut:

Zavian yang dari luar kelihatan seperti seleb, ternyata lebih serius dari anak kutu buku.

10 Februari 2018

Jam 15.30 – Kantor FRAKSI di bilangan Kemang.

Zavian dan Diko duduk di ruang rapat kecil. Layar di hadapan mereka menampilkan dashboard: penjualan FRAKSI tembus 1.500 pcs bulan ini, reseller bertambah 90 orang, dan konversi dari campaign influencer menunjukkan ROI positif.

“Kita butuh gudang logistik di Depok buat cepetin distribusi Jabodetabek,” ujar Diko sambil menampilkan grafik.

“Dan sistem dropshiping kita butuh audit ulang. Banyak order fiktif yang ngerusak rasio performa di marketplace,” balas Zavian.

“Tapi di sisi lain... artis-artis kaya Raline, Vicky Prasetya, sama Nadira Rachman udah mulai pake FRAKSI.”

“Good. Naikin harga dasar 10%, jaga margin. Tapi buat yang beli via bundling podcast dan

TikTok live kita, kasih promo flash-sale,” sahut Zavian cepat.

Rapat berlanjut ke segmentasi crypto.

Zavian menjelaskan rencana mengembangkan portofolio token BNB, ETH, dan proyek NFT lokal. Ia juga mulai merintis Jastip Premium—jasa titip produk hypebeast dan luxury fashion dari luar negeri untuk kalangan kampus dan netizen kelas menengah ke atas.

14 Februari 2018

Rumah Zavian – Jam 07.00 WIB

Ibunya kini bangun pagi hanya untuk menyiram bunga, memetik daun mint, dan menyapa ayam-ayam kecil di halaman.

“Aku gak ngerti kamu bisa beliin aku dapur semi-outdoor ini, Van.”

“Karena ibu berhak dapet pagi yang indah tiap hari.”

“Kerja kamu apa sih? Kayaknya udah bukan jualan kaos doang.”

“Rahasia. Yang penting ibu tinggal duduk, dan nanti pas malam, kita dinner bareng di gazebo.”

Butik milik sang ibu kini sudah punya 6 karyawan tetap. Ia hanya sesekali diminta menyetujui desain atau memilih kain. Sisanya? Ia tinggal menikmati teh panas sambil baca majalah favoritnya.

Zavian tahu, ini belum akhir. Tapi setiap langkah kecil ini adalah pelurusan luka masa lalu.

15 Februari 2018 – Jam 22.42

Email masuk: From “Unknown_ID”

Subject: Pertemuan Penting

Zavian Kenzo,

Aku teman lama ayahmu dari luar negeri. Ia pernah berpesan padaku, “Jika suatu hari anakku tumbuh menjadi seseorang yang kuat, bantu dia melangkah lebih jauh.”

Kini aku rasa, waktunya tiba.

Kita perlu bicara, secara langsung. Di Jakarta. Minggu depan.

Temui aku di The Orient Hotel, lantai 10.

Jangan bawa siapa-siapa.

—Tuan L.

“Pertemuan dengan Bayangan Masa Lalu”

Lokasi: The Orient Hotel, Jakarta. Jam 19.30 WIB

18 Februari 2018

Langit Jakarta mendung malam itu, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin segera dibuka. Di antara bayangan gedung pencakar langit dan lampu kendaraan yang berseliweran, Zavian berdiri diam di depan lift The Orient Hotel—berjas hitam sederhana, tanpa logo, tanpa merek mencolok.

Jam 19.30 tepat.

Lift terbuka.